一年一度的3.15消費者權益日,每年因為家居裝修引發糾紛或者被裝修公司坑的消費者并不少,涉及的問題也是方方面面,比如裝修合同、偷工減料、以次充好等,稍有不慎可能就進坑了。而如今,進入互聯網家裝時代,形形色色的互聯網家裝產品要如何挑選?不知自己購買產品之后如何維護自己的權益?我們一起看看,到底有哪些家裝過程的“坑”需要注意:

第一、先看看裝修建材促銷陷阱;以次充好、偷梁換柱是常見的手法。如規定“裝修中若原材料斷貨,可臨時更換同檔次其他型號的材料”;使用“X名牌墻漆”,但具體使用什么型號,最終由裝修公司說了算;或稱贈送價值不菲的家居禮品,實則使用一些便宜進貨來的市場滯留的過時產品。許多所謂的“套餐”不僅有很多限制,還有很多額外“掏腰包”的地方。

建議消費者在選擇套餐產品時,不能只認品牌,而是要認清產品的級別,明晰價位。在與裝飾公司簽訂合同前,一定要詳細了解裝修涉及的程序和合同內容,對“包料”中的產品品牌型號要標注清楚,對有變更的項目,必須在合同補充條款中注明,并要求合同上加蓋對方公司公章以確保法律有效性。同時,裝修時要使用分期付款,留一部分款項到完工后并確認工程無質量問題再付清,避免消費者早早付清了全額,對對方拖延施工還得“求爺爺告奶奶”。

第二、繳納定金容易,“退定”難;五花八門的互聯網家裝公司最常見的伎倆還有,免費量房,免費設計。咨詢時說的天花亂墜,“先免費量房,再出設計方案,如果不滿意也沒關系。不過,要先繳納100元的誠意金,這個在確定裝修時可以抵200元的裝修款。”消費者容易迷失在免費量房的誘惑中,繳納定金后,商家只以一紙收據打發消費者,待消費者冷靜思考后反悔了,想要“退定”就很難了。

建議消費者在訂購前要貨比三家,繳付定金一定要以書面的方式約定,價格、材料、交貨期限、違約責任等重要信息要在合同中明確,切莫一時沖動與賣家達成口頭協議,一旦產生糾紛,事后違約就會造成不必要的經濟損失。同時,商家也應該用真誠經營拴住消費者的心,從而提升自身品牌口碑。當然,還有消費者愿意網購家居產品。據調查顯示,有40%的消費者表示會在綜合類家居賣場選購家居產品,有26%的消費者覺得在建材超市會更方便一些,也有16%的消費者會選擇到品牌獨立店去采購產品,到百貨商城購買的人數占8%,僅有10%的消費者表示會在網上商城的購買。

這個互聯網的時代,基本是淘不離手,足不出門就可以淘來一堆商品,是什么原因令大家不在網上購買家具產品呢?原來,有不少消費者反映在網購家居建材產品中遇到過不少問題!有27%的消費者投票表示售后服務難以保障,也有21%的消費者反映商家在網上展示的圖片與實物不符,有17%的消費者說擔心掏錢買了產品后,售前的承諾成一紙空文,也有部分消費者擔心在運輸過程中損壞物品商家不予退換和物流慢,送貨不及時,收取送貨費和安裝費,也有少部分消費者害怕在網上買到假貨。因此,還是建議大家家具在實體店購買,親身的體驗和眼見為實不會差。

第三、施工人員素質低也是不少消費者煩心的事情;短短幾年間,打著互聯網家裝旗號的企業如雨后春筍般快速涌現,但因為進入門檻低,企業素質、實力良莠不齊,再加上行業監管不足,以致市場異常混亂,問題頻現。尤其是施工人員素質低的問題,被消費者不斷吐槽。據悉,工長承擔了家裝公司的勞務中介,組織工人施工以及項目管理,又為工人提供了工作。他的價值和作用在目前的家裝行業來說不可替代,但仍處在裝修價值鏈的底層,只顧眼前利益。面對家裝亂象,工商部門負責人也表示,進入3月,家庭裝修也進入了傳統旺季。一些無資質的裝修公司、“游擊隊”充斥市場,致使消費者的合法權益常常受到侵害。

對此,工商部門提醒,消費者在選擇環節就要“擦亮”雙眼,如果已經簽訂合同,想要維權并不容易。所以,消費者在家裝時,不能選證照不齊的公司,更不能聽信口頭承諾,合同文本務必將報價、工程變更、設計、驗收、保修和裝修公司答應的優惠條款等納入其中。除此以外,合同中應與裝修公司協商付款方式,盡量采取少付多期的方式,首款要少付,尾款要留多,最好是做多少付多少,以免權益受侵害時陷入被動。

315維權:去年全國消協組織共受理房屋建材類投訴22858件,排位第五

日前,中國消費者協會發布《二O一五年全國消協組織受理投訴情況分析》顯示,2015年,全國消協組織共受理房屋建材類投訴22858件,排在商品類投訴 第五位。上海市工商局對建材類商品進行質量抽檢,不合格檢出率為21.9%去年,上海市工商局對流通領域人造板、木地板、木制家具、兒童家具、水嘴等五大 類233個批次建材類商品進行了市場檢查和質量抽檢。經檢測,有51個批次 不合格,不合格檢出率為21.9%。家居建材企業......第一、先看看裝修建材促銷陷阱;以次充好、偷梁換柱是常見的手法。如規定“裝修中若原材料斷貨,可臨時更換同檔次其他型號的材料”;使用“X名牌墻漆”,但具體使用什么型號,最終由裝修公司說了算;或稱贈送價值不菲的家居禮品,實則使用一些便宜進貨來的市場滯留的過時產品。許多所謂的“套餐”不僅有很多限制,還有很多額外“掏腰包”的地方。

建議消費者在選擇套餐產品時,不能只認品牌,而是要認清產品的級別,明晰價位。在與裝飾公司簽訂合同前,一定要詳細了解裝修涉及的程序和合同內容,對“包料”中的產品品牌型號要標注清楚,對有變更的項目,必須在合同補充條款中注明,并要求合同上加蓋對方公司公章以確保法律有效性。同時,裝修時要使用分期付款,留一部分款項到完工后并確認工程無質量問題再付清,避免消費者早早付清了全額,對對方拖延施工還得“求爺爺告奶奶”。

第二、繳納定金容易,“退定”難;五花八門的互聯網家裝公司最常見的伎倆還有,免費量房,免費設計。咨詢時說的天花亂墜,“先免費量房,再出設計方案,如果不滿意也沒關系。不過,要先繳納100元的誠意金,這個在確定裝修時可以抵200元的裝修款。”消費者容易迷失在免費量房的誘惑中,繳納定金后,商家只以一紙收據打發消費者,待消費者冷靜思考后反悔了,想要“退定”就很難了。

建議消費者在訂購前要貨比三家,繳付定金一定要以書面的方式約定,價格、材料、交貨期限、違約責任等重要信息要在合同中明確,切莫一時沖動與賣家達成口頭協議,一旦產生糾紛,事后違約就會造成不必要的經濟損失。同時,商家也應該用真誠經營拴住消費者的心,從而提升自身品牌口碑。當然,還有消費者愿意網購家居產品。據調查顯示,有40%的消費者表示會在綜合類家居賣場選購家居產品,有26%的消費者覺得在建材超市會更方便一些,也有16%的消費者會選擇到品牌獨立店去采購產品,到百貨商城購買的人數占8%,僅有10%的消費者表示會在網上商城的購買。

這個互聯網的時代,基本是淘不離手,足不出門就可以淘來一堆商品,是什么原因令大家不在網上購買家具產品呢?原來,有不少消費者反映在網購家居建材產品中遇到過不少問題!有27%的消費者投票表示售后服務難以保障,也有21%的消費者反映商家在網上展示的圖片與實物不符,有17%的消費者說擔心掏錢買了產品后,售前的承諾成一紙空文,也有部分消費者擔心在運輸過程中損壞物品商家不予退換和物流慢,送貨不及時,收取送貨費和安裝費,也有少部分消費者害怕在網上買到假貨。因此,還是建議大家家具在實體店購買,親身的體驗和眼見為實不會差。

第三、施工人員素質低也是不少消費者煩心的事情;短短幾年間,打著互聯網家裝旗號的企業如雨后春筍般快速涌現,但因為進入門檻低,企業素質、實力良莠不齊,再加上行業監管不足,以致市場異常混亂,問題頻現。尤其是施工人員素質低的問題,被消費者不斷吐槽。據悉,工長承擔了家裝公司的勞務中介,組織工人施工以及項目管理,又為工人提供了工作。他的價值和作用在目前的家裝行業來說不可替代,但仍處在裝修價值鏈的底層,只顧眼前利益。面對家裝亂象,工商部門負責人也表示,進入3月,家庭裝修也進入了傳統旺季。一些無資質的裝修公司、“游擊隊”充斥市場,致使消費者的合法權益常常受到侵害。

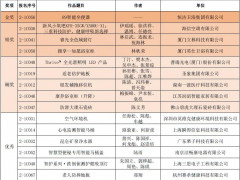

3.15 晚會:今年的 3.15 晚會為何成為了對互聯網行業的批判大會?

3.15 晚會:今年的 3.15 晚會為何成為了對互聯網行業的批判大會?一年一度的央視3.15晚會開始了,隨著互聯網、移動互聯網的普及,今年的3.15晚會把目光對準了新科技、新經 濟,連開八槍,稱得上是火力全開。第一槍:餓了么三宗罪:3.15 晚會率先曝光外賣平臺。根據 3.15 記者的實地調查,餓了么平臺涉嫌三宗罪:1、虛假宣傳:餐館的照片看著干凈正規光鮮亮麗,但實際卻是油污橫流,不堪入目;2、衛生差:老板娘......對此,工商部門提醒,消費者在選擇環節就要“擦亮”雙眼,如果已經簽訂合同,想要維權并不容易。所以,消費者在家裝時,不能選證照不齊的公司,更不能聽信口頭承諾,合同文本務必將報價、工程變更、設計、驗收、保修和裝修公司答應的優惠條款等納入其中。除此以外,合同中應與裝修公司協商付款方式,盡量采取少付多期的方式,首款要少付,尾款要留多,最好是做多少付多少,以免權益受侵害時陷入被動。

粵公網安備 44030402000745號

粵公網安備 44030402000745號